Du 28 juin au 7 septembre 2025, le château de Nantes expose Hokusai, plus grand peintre japonais – aux yeux des Occidentaux du moins. L’exposition présente excellemment presque tous les aspects de son œuvre immense. Il en manque un, hélas, mais ce n’est pas une raison pour manquer la visite (attention, deux mois, c’est court).

La voilà ! C’est bien elle ! La Vague ! La Grande vague ! Grande ? Pas tant que ça, une feuille A4 et demie, à peu près. « Je l’imaginais plus grande », dit madame. « C’est beau quand même », dit monsieur.

Le château de Nantes ne courait aucun risque en exposant Hokusai (1740-1869). Partout où on l’a montrée ces dernières années, à Chicago, Boston, Kansas City, Santa Ana, Londres, Worcester, Leiden, Nice, Berlin, etc., La Grande vague ou, de son vrai nom, Sous la vague au large de Kanagawa (Kanagawa-oki nami ura), a attiré les foules. Comme lors de la grande exposition Hokusai au Grand Palais de Paris en 2014, trois ans après le terrifiant tsunami du 11 mars 2011.

L’exemplaire exposé à Nantes vient du musée Hokusai d’Obuse, petit par la taille mais qui fut, en 1976, le premier musée du Japon consacré à l’artiste. C’est presque paradoxal car les cent et quelques « grandes vagues » encore répertoriées (sur un total initial de plusieurs milliers imprimées en sept tirages) se trouvent pour une bonne part en Europe et aux États-Unis. La France en compte au moins trois, à la Bibliothèque nationale, au musée Guimet et chez Claude Monet à Giverny. On les montre peu, car l’œuvre est fragile. L’Art Institute of Chicago, qui en possède trois exemplaires, ne l’expose que trois ou quatre mois tous les cinq ans.

Les estampes japonaises sont si frêles qu’on soupçonne certains musées de montrer des copies. La Shoe Factory de Norwich a présenté l’an dernier Hokusai: A Vision Above, une exposition uniquement constituée de reproductions en haute résolution venues d’Obuse(1). Obuse ? De quoi jeter la suspicion sur les œuvres montrées à Nantes ! On s’est ainsi étonné de voir dans une vidéo Ouest-France que la personne chargée de mettre en place La Grande Vague au château ne portait pas de gants – un manque de respect suspect ! Pourtant, cette estampe semble bien être celle qui était exposée en 2018 à Obuse : son cadre est le même, ce qui ne prouve rien, et surtout elle présente les mêmes détériorations.

Où est Fuji ?

Car à force d’imprimer des exemplaires supplémentaires, le bois sur lequel l’image était gravée a été endommagé. Capucine Korenberg, chercheuse au British Museum, a répertorié plusieurs manques. L’exemplaire montré à Nantes, sans doute assez tardif, est affecté de trois d’entre eux (deux à gauche du cartouche de la légende, un à droite du sommet du mont Fuji). Les exemplaires de Chicago révèlent le même degré d’usure.

Faire de la vague le pilier de l’exposition était quasiment inéluctable, business oblige ! Pourtant, ses mille petits doigts crochus ne sont pas ce qu’il y a de plus important dans l’estampe. Sous la vague au large de Kanagawa fait partie d’une série, Les Trente-six vues du Fuji (qui sont en fait quarante-six). Hokusai, précurseur de son concitoyen Pokémon, réalisait des éditions en série autour d’un même thème. Le but était commercial : l’amateur qui en avait acheté une devait se sentir poussé à collectionner la suite. « Comme l’indique le nom de la série, il s’agit avant tout d’un portait [sic] de la montagne sacrée », assure le château. Plus exactement, il s’agit avant tout de montrer des paysages japonais variés (le château a eu la bonne idée de les localiser sur des cartes) où le volcan est toujours présent. Dans cette série, l’important, proche ou lointain, c’est le Fuji. Il est toujours quelque part, même s’il faut parfois le chercher : Où est Fuji ? a pu servir de modèle à Où est Charlie ?

Cent cinquante œuvres, ce n’est pas beaucoup pour un artiste réputé en avoir créé trente mille, mais c’est bien suffisant. L’exposition du Grand Palais, en 2014, en comptait 528, et c’était trop. Les cartels du château sont sobres et explicatifs quoique leur police soit trop petite et le blanc sur noir pas idéal sous une lumière très chiche.

Legend in progress

Néanmoins, le château n’a pu entièrement se retenir de baratiner. « Faut-il lire autre chose dans cette image ? » demande-t-il. « Évoque-t-elle l’instabilité et les incertitudes de l’époque de sa création ? Le Japon, fermé depuis plus de deux siècles aux étrangers, subit, depuis le début du 19e siècle, une pression grandissante de la part de l’Occident pour ouvrir ses frontières. Le monde d’Edo va bientôt changer et l’ouverture du pays, forcée par le commodore américain Perry en 1853 et 1854 est sur le point de causer d’irrémédiables bouleversements. Est-ce ce pressentiment que les contemporains de Hokusai ont perçu dans « La Grande Vague » et qui en a fait son succès immédiat ? »

Indigente spéculation intellectuelle ! Les estampes de l’époque étaient des articles de grande diffusion, objets décoratifs ou signes extérieurs d’aisance bourgeoise plutôt qu’œuvres d’art ou messages philosophiques, et cette image-là aurait nourri le « pressentiment » de l’arrivée des canonnières américaines vingt ans plus tard ? « En 1842, son prix était de 16 mon, l’équivalent de deux bols de nouilles », précise le musée. Onze ans après sa publication, cela relativise le concept de « succès immédiat » et la valeur du pressentiment.

Les autres estampes de la série Vues du Fuji présentées à Nantes se sont bien vendues elles aussi sans qu’on puisse leur attribuer la même signification prophétique. Pas plus qu’aux estampes d’actualité (portraits d’acteurs et de pin-ups, représentations d’événements ou de batailles…), issues de centaines d’ateliers, qui proliféraient à l’époque. Car Hokusai, qui a plusieurs fois changé de style et de nom, n’était pas en son temps LE grand artiste japonais qu’on se représente volontiers. En fait, son immense prestige posthume est né d’abord en Occident chez les Impressionnistes, en particulier avec Claude Monet, collectionneur à partir de 1856, ainsi qu’il l’a raconté à Marc Elder… conservateur du château de Nantes !

Ni prophète en son pays, ni trouble-fête dans le nôtre

L’Amérique a suivi, avec une première exposition Hokusai au Boston Art Museum en 1893. Le Japon a fini par suivre l’exemple occidental mais ne s’est doté d’un grand musée Hokusai, à Tokyo, qu’en 2016, il y a moins de dix ans. Et encore un tiers de son fonds venait-il d’un collectionneur américain ! Étonnant, non, pour un établissement consacré à un artiste prolifique qui a œuvré pendant près de trois quarts de siècle sans quitter le Japon !

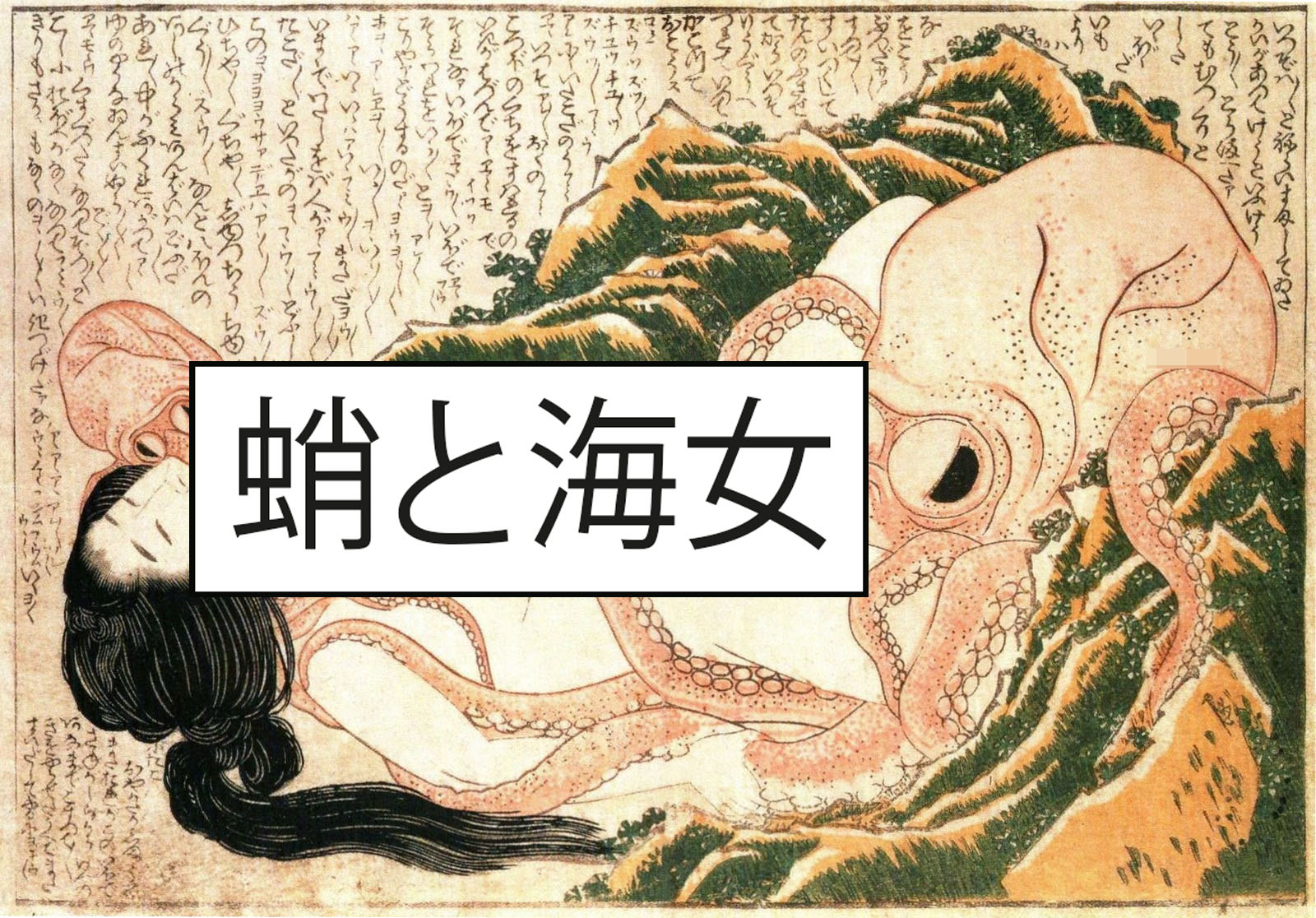

Mais ce qu’on reprochera vraiment à Bertrand Guillet est d’avoir totalement fait l’impasse sur un vaste pan de l’œuvre de Hokusai. « Estampe japonaise » a parfois été synonyme d’« image cochonne », et le prolifique Hokusai n’y est pas pour rien. Son œuvre la plus célèbre de son temps, derrière la Grande vague, était probablement Le Rêve de la femme du pêcheur, qui met en scène une beauté nue et deux poulpes, mais chut ! Les Impressionnistes adoraient, bien sûr. Notre époque est plus prude. Le British Museum est l’une des rares institutions qui admettent détenir ce shunga rarement exposé… Le Grand Palais n’avait rien montré d’érotique en 2014. Son autocensure était-elle vraiment le modèle à suivre ?

(1) L’exposition nantaise montre au moins l’une de ces reproductions, La Vague féminine, assortie d’un cartel très explicatif.

Sven Jelure

Partager la publication "Hokusai au château des ducs de Bretagne : la vague sans le vagin"