Quelques heures après sa presque jumelle la centrale de Fessenheim, la tour Bretagne a été débranchée ce 30 juin. Beaucoup, tels Ouest France ou 20 minutes, la présentent pourtant comme « emblématique » de Nantes. L’emblème mis au rancart, mauvais début pour la nouvelle municipalité…

Le mot n’est pas trop fort, pourtant. Lors de son inauguration en 1976, la tour faisait la fierté du sénateur-maire de Nantes, André Morice. Elle symbolisait l’attractivité de la ville, « métropole d’équilibre » de l’ouest de la France. Dans 20 ans d’histoire de la société civile à Nantes (1999), le groupe Kervégan et Jean-Joseph Régent notaient qu’elle devait donner « une image de la ville dynamique, avec tout ce que cela implique de modernité à l’américaine ». En 2014 encore, Laurence Garnier en faisait un enjeu de l’élection municipale : elle proposait de la coiffer d’un chapeau pointu pour la rendre plus emblématique encore.

Déclarée d’utilité publique en 1968, la tour n’a jamais justifié les discours ronflants de ses promoteurs, jamais exaucé les rêves de gloire mis en elle. Des complications géologiques inattendues ont augmenté le coût du chantier, ruinant son constructeur. Elle n’a pas du tout dynamisé l’économie locale. Elle n’est pas devenue l’endroit où les entreprises ambitieuses souhaitaient installer leur siège. Ses étages de bureaux ont bientôt été occupés par des banques, des administrations et des collectivités locales (la région des Pays de la Loire puis des services de Nantes Métropole) – quand ils ne restaient pas vides. Les trois niveaux de la galerie commerciale n’ont jamais fait le plein et se sont vite trouvés désertés par les entreprises et le public.

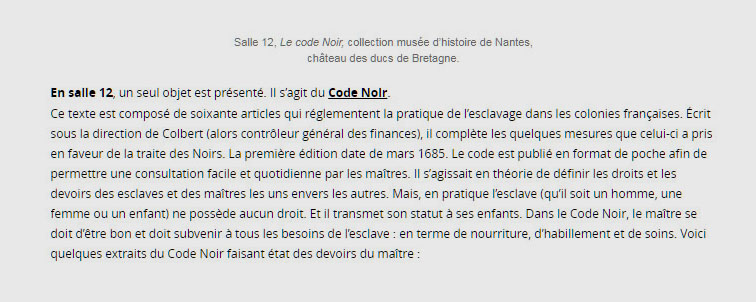

Bis repetita placent

Le Centre de communication de l’Ouest (CCO) créé par Jean Amyot d’Inville a pendant plus de trente ans entretenu une activité périodique au pied de la tour, mais une activité subventionnée, sans proportion avec les ambitions initiales du bâtiment, qui aurait aussi bien pu être exercée ailleurs. Seul l’argent public lui a permis de fonctionner. À présent, elle est là et l’on ne sait pas trop quoi en faire. Il faudra beaucoup d’argent pour que la tour d’après ait la moindre petite chance de fonctionner mieux que la tour d’avant.

On ne fait pas deux fois le même genre d’erreur ? Les individus, peut-être pas, mais les institutions, c’est autre chose. Les illusions sont têtues. On se croit toujours plus malin que ses aînés. Un demi-siècle plus tard, des notables locaux s’enthousiasment à nouveau pour une construction « emblématique » qui devrait illustrer la modernité de Nantes et lui conférer une attractivité nouvelle, et qui rapportera un jour de l’argent, peut-être, à condition d’y investir beaucoup de fonds publics, sûrement. À 35 m de hauteur, l’Arbre aux Hérons n’arrive qu’à la cheville de la tour Bretagne (144 m). Il faudrait un solide optimisme pour penser qu’il volerait plus haut.

Sven Jelure