Quand Johanna Rolland et ses proches se sentent débordés par un sujet, ils font appel à des cabinets de conseils. Au tour de la création à présent ! Mais vu les conditions bureaucratiques de l’entreprise et le petit nombre d’entretiens prévu, on va vers la souris qui accouche d’une montagne !

Les missions confiées par Nantes Métropole à des cabinets de conseils sont variées, de l’« accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle de la budgétisation sensible au genre » à l’« animation d’une offre participative sur les récits d’une métropole en transition dans le cadre d’un grand débat sur la fabrique urbaine » en passant par l’« assistance à maîtrise d’ouvrage pour évaluer certaines règles du Plan Local d’Urbanisme métropolitain de Nantes Métropole en faveur de la nature en ville et de la densité ».

La dernière consultation du genre se présente sous un titre plus limpide à première vue : « Étude sur les lieux de création de la métropole ». Mais le problème saute aux yeux : le sujet est si flou qu’il doit manquer quelque chose dans l’intitulé. Et en effet, après un vaste tour d’horizon des thèmes culturels métropolitains, du Planétarium aux 10 816 fauteuils de cinéma en passant par les dix écoles de musique, le règlement de la consultation resserre ses ambitions.

D’abord, elle ne porte pas sur toutes les formes de création mais seulement sur les arts vivants, les arts visuels, et la vie littéraire. Ce qui doit quand même concerner pas mal de milliers de personnes dans la Métropole. Qui n’a pas quelques poèmes dans son tiroir, quelques photos originales dans son smartphone ?

L’étude vise en premier lieu à « recenser des lieux de création (espaces de recherche ou de production) et les conditions d’accueil proposées ». Vous, je ne sais pas, mais les artistes de ma connaissance créent un peu partout. Dans leur atelier ou devant leur ordinateur, mais aussi en pleine nature, dans leur lit, sous la douche, en se baladant et même dans des endroits où le poète va seul. Le recensement des lieux tiendra du plan cadastral. Quant aux « conditions d’accueil proposées », les recenser obligera sans doute à répondre à des questions du genre : Le lit a-t-il été retapé ? L’eau est-elle assez chaude ? La météo permet-elle la promenade ? Reste-t-il du papier ?

Le quand créer passe avant le où

Alors, bien sûr, implicitement, par « lieux de création », il faut entendre en fait des lieux contrôlés par Nantes Métropole. Ce qui, dans le fond, est encore pire : c’est poser à priori que la « création » procède de l’administration. Le deuxième objectif de l’étude tend à confirmer cette orientation : « pointer des singularités (esthétiques, d’accueil, de rayonnement…), des coopérations existantes en matière d’accompagnement à la création et du potentiel de développement ». Ce n’est pas à la création elle-même qu’on s’intéresse mais à l’administration qui l’enserre. Le vrai sujet n’est pas le créateur mais le fonctionnaire.

Ce que confirment derechef les deux questions qui ont amené Nantes Métropole à lancer cette étude :

« – Comment accueillir des artistes sur des temps de création ? »

« – Où et comment être accueillis sur des temps de création ? »

On note qu’elles n’évoquent les « lieux de création » (« où ? »), sujet théorique de l’étude que secondairement aux « temps de création ». De ces derniers, rien n’est dit, mais on soupçonne qu’ils ne devraient pas déborder des 35 heures réglementaires. Et tant pis si 46 % des plasticiens, 66 % des auteurs-compositeurs-interprètes et 76 % des musiciens interprètes travaillent le soir et la nuit (Sabrina Sinigaglia-Amadio et Jérémy Sinigaglia, Temporalités du travail artistique : le cas des musicien.ne.s et des plasticien.ne.s, ministère de la Culture, 2017).

En dernier lieu, l’étude lancée par Nantes Métropole « identifiera les leviers susceptibles de développer un accueil de qualité susceptible de répondre aux attentes des communes et des artistes ». La nature des « leviers susceptibles » paraît assez téléphonée : davantage d’argent public pour créer davantage de « lieux de création » sur des « temps de création ». Ou vice versa. La définition même du travail exclut une réponse du genre : « fichez-leur la paix, laissez-les créer tranquilles ».

Une usine à gaz avec beaucoup de tuyaux et peu de gaz

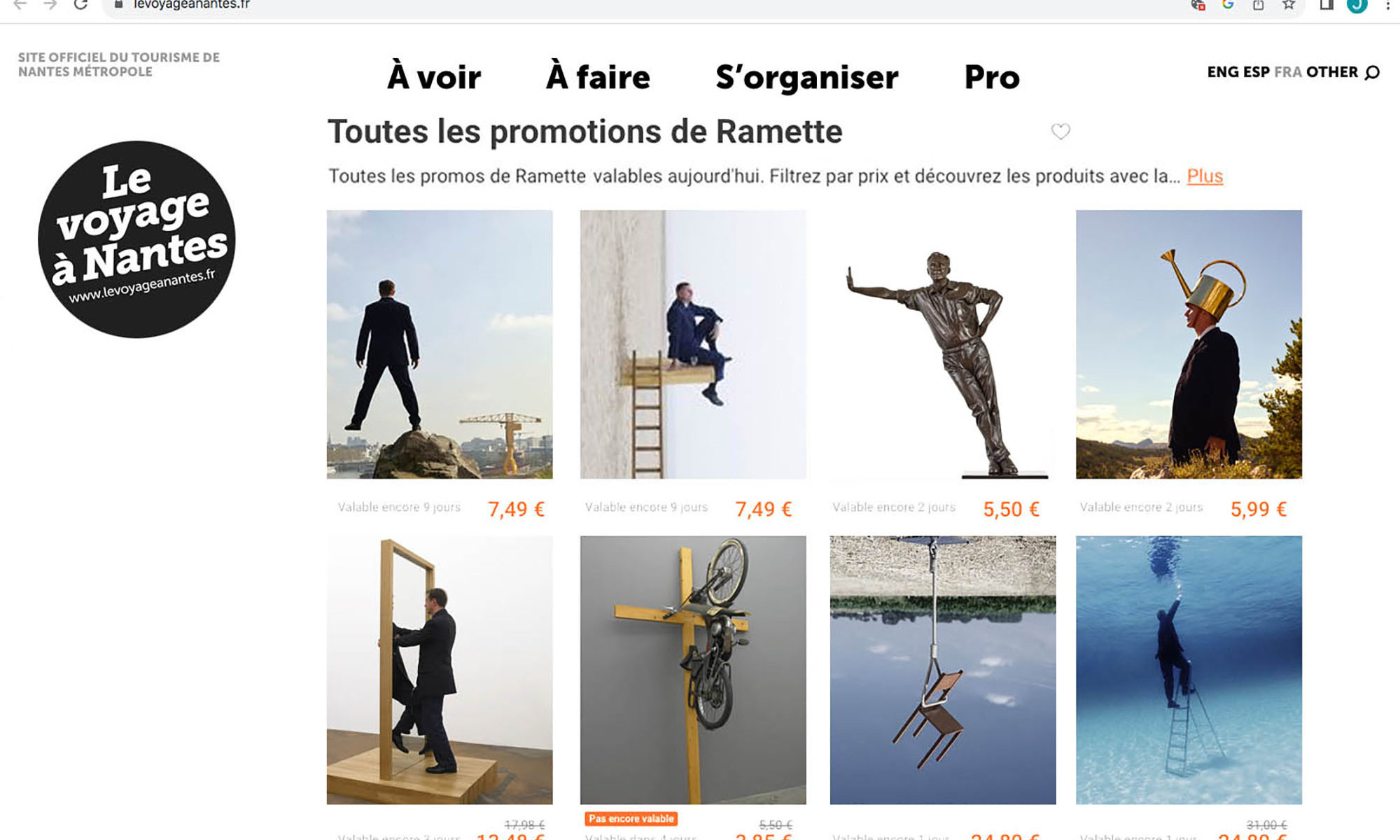

L’étude doit se concrétiser par une vaste série de « livrables » à remettre en fin d’étude. Leur liste simplifiée figure en note ci-dessous pour ne pas alourdir cet article. Comme il se doit, elle sera aussi surveillée de près. Le prestataire, flanqué d’un groupe technique restreint, d’un comité de suivi technique, d’un groupe de suivi politique et d’un groupe de personnes ressources, rendra compte au G24 représentant les communes métropolitaines, lequel pourra demander des modifications au rapport.

Le risque de dérapage est mince, d’ailleurs. Pour éviter toute mauvaise surprise, les questions posées par le prestataire lors de l’enquête ne seront pas laissées à sa fantaisie. Nantes Métropole lui remettra un questionnaire ad hoc « qui s’adresse à chaque catégorie d’acteurs : communes, lieux, artistes, qui puisse prendre en compte des réalités variées ». Avec déjà vingt-quatre communes, des centaines de lieux et des milliers d’artistes, on se dit que l’enquête risque de partir dans tous les sens et que le malheureux prestataire va y laisser sa santé. On a tort. Nantes Métropole lui fournira aussi « la liste des entretiens attendus (une cinquantaine) ».

Tout ça pour ça ? Pour alimenter cette énorme usine à gaz, cinquante entretiens (dont sans doute vingt-quatre au moins avec des agents municipaux, le reste avec des gens désignés par Nantes Métropole) ? On se demande à qui pourrait être utile une « Étude sur les lieux de création de la métropole » aussi riche en formalisme et aussi pauvre en information. Sauf au prestataire choisi, bien sûr, qui enverra sa facture aux contribuables. Et après tout, c’est peut-être ça l’important.

Sven Jelure

Livrables de l’« étude sur les lieux de création de la métropole » : une série de cartes des lieux et types d’accueil par thématique, des fiches détaillés sur chaque lieu identifié, une analyse du maillage territorial, un compte rendu des spécificités des lieux, de leur rayonnement, des convergences avec d’autres lieux de la métropole (labellisés, conventionnés, indépendants, intermédiaires, municipaux ou associatifs…), une carte des disciplines accueillies, des déséquilibres, des manques et des potentiels, une typologie des artistes accueillis par lieu, une cartographie du potentiel de développement de lieux sous-exploitées, avec les conditions à réunir pour permettre ce développement (travaux, moyens…), un rendu cartographique des coopérations et de dynamiques collectives en cours ou à venir ainsi que les moyens associés permettant aussi de révéler des manques, une identification des objets d’actions et de réflexions partagés qui pourraient être les leviers d’une dynamique métropolitaine en matière d’accueil, une analyse (apparemment facultative) tenant compte de la potentialité d’accueil des lieux de création à l’échelle de la métropole, de la singularité ou la spécialisation, identifiée pour formuler des propositions sur le positionnement de chaque commune et/ou acteur et permettant de révéler les potentiels, les dépendances, des complémentarités, de la complémentarité entre les lieux en fonction de l’activité déployée et des missions confiées, de la coopération ou la mutualisation et les dynamiques collectives : ce qui existe et/ou ce qui est à développer. Le tout rigoureusement « sic », bien entendu.