Bertrand Affilé, vice-président de Nantes Métropole, décoche un coup de poignard dans le dos au projet d’Arbre aux Hérons tout en prétendant le soutenir via les « off de la semaine » de Presse Océan (19 mars)

« Quid de la polémique née du souhait des créateurs de l’Arbre aux Hérons d’obtenir la reconnaissance de la sculpture-manège au rang d’œuvre d’art, afin de recruter les entreprises de leur choix, sans publicité ni mise en concurrence ? » demande le quotidien. Au lieu de s’insurger contre la question telle qu’elle est formulée, le maire socialiste de Saint-Herblain tombe dans le piège. Volontairement ou pas, c’est un autre sujet ; on y reviendra plus bas.

Pourquoi la question posée par Presse Océan était-elle piégée ? Parce qu’elle montre le dessous des cartes :

- Premièrement, la polémique ne tient qu’à un « souhait » de MM. Orefice et Delarozière. Pour y mettre fin, il suffirait à Nantes Métropole de leur dire : « On applique la loi telle qu’elle est sans chercher à finasser, c’est à prendre ou à laisser. »

- Deuxièmement, l’appellation « œuvre d’art » ne désigne pas une qualité esthétique mais une argutie imaginée « afin de » permettre à MM. Orefice et Delarozière de choisir leurs fournisseurs en toute liberté.

Le débat ne porte pas sur la beauté de l’Arbre aux Hérons mais sur les conditions dans lesquelles il serait acheté. MM. Orefice et Delarozière réclament l’application de conditions dérogatoires du droit commun prévues par l’article R2122-3 du code de la commande publique. Nantes Métropole leur attribuerait un marché global, et eux-mêmes passeraient ensuite commande aux entreprises de leur choix, avec l’argent de la collectivité et sans que personne vienne s’en mêler.

Entre Herblinois

Clairement, ça coince. Affirmer : « C’est une œuvre d’art » n’est pas suffisant pour s’asseoir sur la loi. Le cas n’est pas nouveau. Quand une collectivité publique fait construire un immeuble, le créateur est l’architecte, mais ça ne lui permet pas de choisir librement son maçon ou son couvreur. L’art est dans le plan, pas dans le coup de truelle. MM. Orefice et Delarozière réclament en fait une dérogation à une dérogation.

Or, au lieu de tenter des variations au pipeau sur le thème de l’œuvre d’art, Bertrand Affilé met les pieds dans le plat. « Moi, ça me rassure de savoir que ce ne seront pas forcément les moins-disants, mais les meilleurs, qui se verront attribuer les marchés », dit-il. Il confirme ainsi que l’enjeu, c’est bien les marchés. Est-il vraiment rassuré de savoir que « les meilleurs » seront déterminés par deux artistes ?

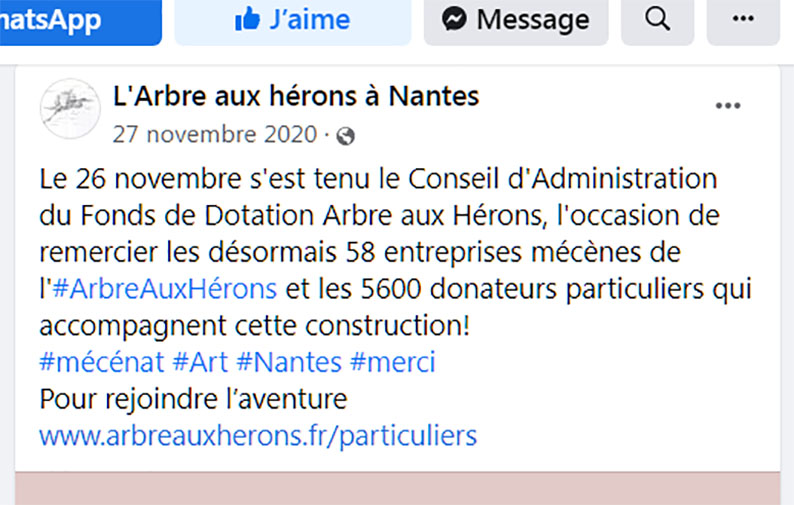

Puis celui qui est aussi maire de Saint-Herblain agite les pieds : « La SFCMM, société de Saint-Herblain qui fabrique les branches en acier de l’Arbre aux Hérons est une des seules entreprises du grand ouest et peut-être même de France capable de cintrer de l’acier*, des tubes d’acier de très grosse épaisseur. Qu’il n’y ait pas de mise en concurrence sur un tel sujet, et qu’on privilégie la sécurité, je pense que c’est plutôt sain… » Avant même que la décision de construire l’Arbre ait été prise, on a commencé à se partager le budget ! Faut-il préciser que SFCMM est l’un des mécènes de l’Arbre aux Hérons ? Il a promis au moins 50 000 euros à son Fonds de dotation.

Qui sera réputé avoir ruiné un rêve ?

Qu’on choisisse « les meilleurs », qu’on « privilégie la sécurité » est louable, bien sûr. Mais respecter la loi ne signifie pas négliger la sécurité. Une collectivité qui construit un pont ou un hôpital conformément au droit commun des marchés publics se préoccupe de sécurité. Celle-ci est assurée par les spécifications des marchés, par les normes imposés aux attributaires, par des bureaux de contrôle, etc. Est-ce à dire que les prestataires de l’Arbre aux Hérons échapperaient à tout cela parce qu’ils ont leur siège à Saint-Herblain ou ailleurs dans la Métropole ? C’est là qu’il y aurait de quoi s’inquiéter ! Heureusement, MM. Orefice et Delarozière veilleront au grain.

Bertrand Affilé ne peut être naïf au point de croire sincèrement que le blocage de l’Arbre aux Hérons est dû à un écart entre les « souhaits » de ses créateurs et la rigidité des gardiens de la loi. (Et même si c’était le cas, pourquoi le reprocher aux seconds et pas aux premiers ?) Sa présentation biaisée du problème doit avoir une autre explication. Voici une hypothèse. Nantes Métropole a des tas de raisons d’abandonner le projet d’Arbre aux Hérons – économiques, politiques, financières, techniques, urbanistiques… Toutes renvoient à un ou plusieurs défauts du projet. Mais ce dernier a des partisans. On a beau savoir qu’un rêve est irréalisable, il est difficile de s’en extraire. Il faudra désigner des coupables vers qui diriger des mécontentements. Ceux qui ont imaginé le projet ? Les politiques qui l’ont soutenu au-delà de toute raison ? Ou bien plutôt les vilains technocrates de Bercy ?

Sven Jelure

* Une des seules entreprises… donc il y en a d’autres, ce qui justifie un appel d’offres en bonne et due forme.