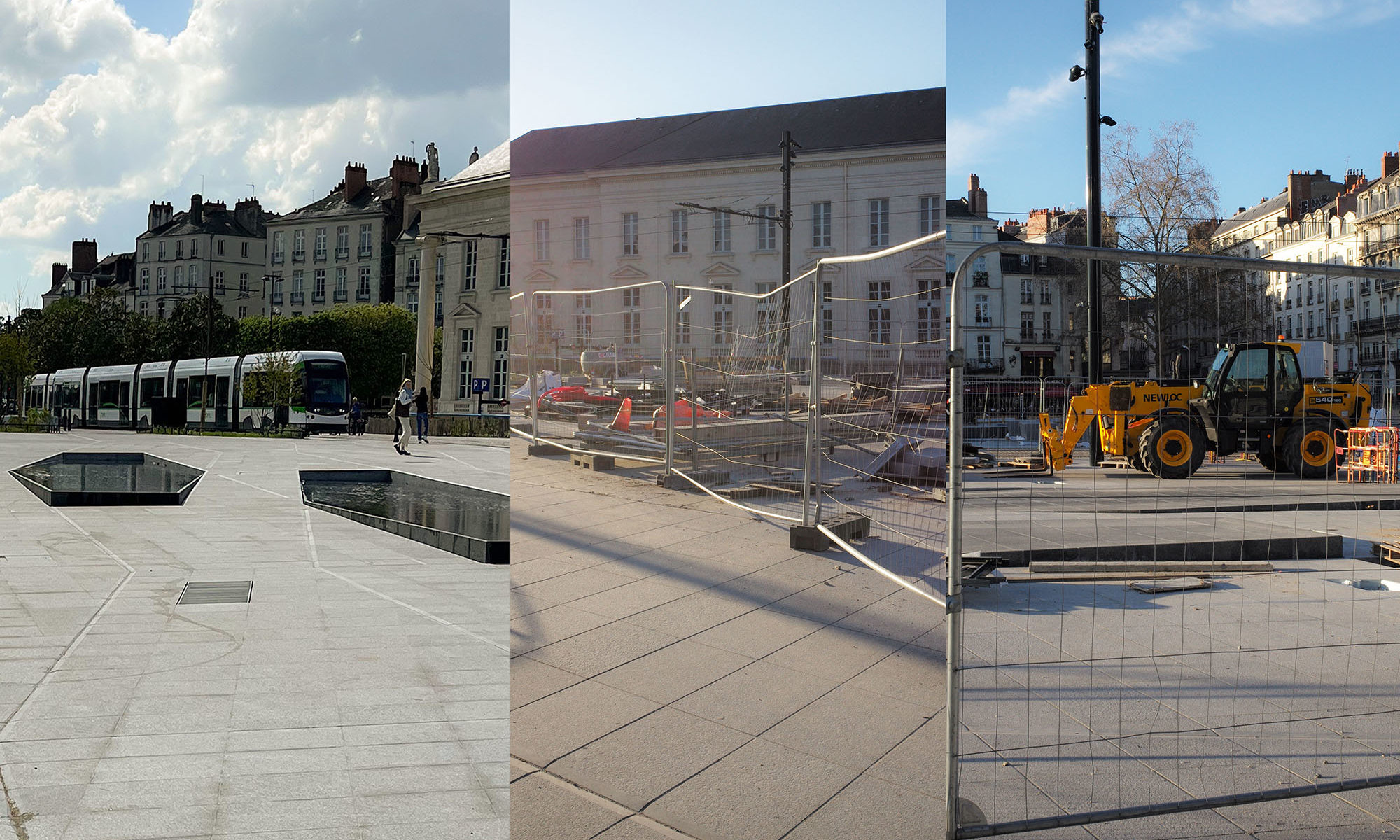

Johanna Rolland a annoncé le 15 septembre dernier l’abandon du projet d’Arbre aux Hérons. Dès lors, le Fonds de dotation Arbre aux hérons et Jardin extraordinaire n’avait plus d’utilité. Créé en 2017 par Nantes Métropole, il était destiné à faire cofinancer le projet par des mécènes. On attendait donc qu’il disparaisse dans la foulée : quel mécène voudrait financer un projet abandonné ? (quant au Jardin extraordinaire, il y belle lurette que sa création a été financée par les contribuables).

Or, neuf mois plus tard, le Fonds existe toujours ! On se demande bien à quoi sa directrice salariée, Karine Daniel, peut passer ses journées. Il est vrai qu’elle ne manque pas d’occupations parallèles puisque Johanna Rolland l’a désignée comme tête de liste du Parti socialiste pour la prochaine élection sénatoriale.

Preuve qu’il existe encore, le Fonds vient de publier au Journal officiel ses comptes pour l’année 2022. Un bon point : cette publication intervenue avant la fin juin respecte le délai légal. Il n’en a pas toujours été ainsi dans le passé. Mais Karine Daniel a décidément du mal à faire bien les choses du premier coup : le Fonds devra publier un rectificatif de compte. Ce qui lui est déjà arrivé trois fois dans sa brève existence, le 19 avril 2022, le 2 décembre 2021 et le 5 juillet 2019.

En effet, les comptes qui viennent d’être publiés ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes. Or la loi l’exige. Le sujet est sensible. On se souvient que l’affaire de la Folle Journée a été révélée par un commissaire aux compte pointilleux. L’une des ramifications de l’affaire concernait le Fonds de dotation pour le développement culturel, créé lui aussi par Nantes Métropole. Le préfet de Loire-Atlantique, chargé du contrôle des fonds de dotation, n’avait pas repéré le loup. Échaudé par cette affaire, on peut supposer qu’il est désormais extrêmement vigilant !

Le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur le fonctionnement du Fonds, en signalant les menaces éventuelles qui pèsent sur son avenir. Là, il y a de quoi dire ! Mais l’expert-comptable qui a établi les comptes, Baker Tilly STREGO, n’est pas tenu aux mêmes précisions. Il se contente de noter ceci :

Depuis l’annonce de l’abandon du projet, des réflexions sont en cours sur le devenir du fonds. A la date d’émission de ces comptes annuels, la gouvernance du fonds continue d’échanger avec les parties prenantes au projet, et les décisions prises par le CA ne sont à date pas en mesure de remettre en cause la continuité d’exploitation. Les comptes ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation.

Continuité d’exploitation… autrement dit, le Fonds continue comme si de rien n’était ! Concrètement, il n’engrange plus un fifrelin, il n’assure pas ses missions secondaires (informer les donateurs, concevoir la communication du projet) mais continue à verser des salaires.

Sous prétexte que les ressources et engagements du Fonds sont inférieurs à 153.000 euros en 2022, l’expert-comptable se dispense aussi de détailler comment les sommes reçues par le Fonds ont été employées. Il confond le Fonds avec une association. La loi du 4 août 2008 impose aux fonds de dotation d’établir un compte d’emploi annuel des ressources. De plus, l’article 12 des statuts du Fonds dispose que « l’annexe des comptes annuels comprend le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, accompagné des informations relatives à son élaboration ».Le débat est d’ailleurs oiseux : une fois ses frais de fonctionnement couverts, le Fonds est censé verser tout ce qui reste à Nantes Métropole.

Dans l’attente du rectificatif de compte, on peut déjà noter quelques faits plus ou moins étranges.

- Une collecte minable

Le Fonds a récolté très peu d’argent en 2022. L’abandon de l’Arbre a été annoncé le 15 septembre 2022. Le Fonds a donc dû fonctionner normalement pendant plus de huit mois. En 2021, il a récolté 771.371 euros. En 2022, 52.480 euros seulement.

Un montant très étonnant à première vue. Dans les premiers mois de 2022, le Fonds a annoncé l’arrivée de plusieurs mécènes : GSF Propreté & services, Goubault imprimeur, Zen Organisation, 2A Organisation, Urbanne Magazine, ACM Ingénierie, Groupe Lambert, GSS Global Software Services. Parmi eux figuraient quatre « Grands Hérons », censés verser au moins 50.000 euros chacun. De toute évidence, il y a de la perte en ligne !

Il est probable que Karine Daniel n’avait pas obtenu des chèques mais de simples déclarations d’intention. La plupart des nouveaux mécènes ont repris des billes qui en réalité n’étaient jamais sorties de leur poche.

- Une décollecte considérable

Et cela ne concerne pas seulement les mécènes de 2022. Dans ses charges d’exploitation de 2022, le Fonds comptabilise 1.336.000 euros de « pertes sur créances irrécouvrables ». Les règles comptables permettent aux associations d’inscrire les promesses de dons à leur bilan comme des « créances ». Oui, mais en contrepartie, elles sont obligées de comptabiliser des « pertes » si les promesses ne sont pas tenues. Ici, ces pertes sont probablement dues à des mécènes prudents qui avaient conditionné leur versement futur à la réalisation de l’Arbre. Et qui ont pris la tangente après le 15 septembre.

Ces pertes représentent plus de la moitié de la collecte nominale totale des trois années précédentes (2019, 2020 et 2021) ! Les comptes de ces trois années n’étaient déjà pas glorieux ; d’un coup, ils deviennent lamentables.

- Des frais de fonctionnement disproportionnés

Sont fermes et définitifs, en revanche, les frais de fonctionnement du Fonds, soit environ 275.000 euros, dont près des deux tiers en salaires (126.690 euros) et charges sociales (51.181 euros). Les dépenses des années précédentes étaient du même ordre. Autrement dit, le Fonds a dépensé pour fonctionner en 2022 cinq fois plus d’argent qu’il n’en a obtenu des mécènes.

Selon les statuts du Fonds (article 6.4), son conseil d’administration « détermine le taux de prélèvement des sommes collectées, destiné à couvrir les frais de gestion et de fonctionnement du fonds ». Ce taux n’a pas été publié, mais on peut calculer que les « sommes collectées », en dehors des simples promesses, ne devaient pas dépasser en réalité 400.000 euros par an. Les « frais de gestion et de fonctionnement », de l’ordre de 275.000 euros par an, en représentaient donc plus des deux tiers ! Les mécènes croyaient financer l’Arbre aux Hérons ? En réalité, ils payaient avant tout les salaires de Karine Daniel et de ses collaborateurs.

Le conseil d’administration, largement composé de représentants de Nantes Métropole, a-t-il vraiment choisi d’affecter aux frais de gestion pas loin de 70 % des sommes collectées ? Il s’est en tout cas abstenu d’en informer les mécènes. Mais d’un autre côté, si le taux de prélèvement théorique fixé par le conseil est inférieur aux deux tiers, on doit conclure que le Fonds fonctionne en violation de ses statuts. Et que sa patronne a risque un licenciement pour faute lourde.

- Un mécénat réel riquiqui

Conformément à ses statuts, le fonds de dotation reverse chaque année à Nantes Métropole une partie de ses disponibilités. Il n’est pas très facile de repérer ces versements, qui peuvent être désignés de différentes manières : « aides financières », « charges externes », « quote-part de générosité reversée », etc. Sous cette réserve, on peut dresser le tableau ci-dessous :

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

| Montant reversé |

80.939 |

256.768 |

100.000 |

1.100.000 |

657.200 |

400.000 |

Soit environ 2,6 millions d’euros là où il était prévu initialement d’en récolter 12,5 millions pour un Arbre à construire en 2021-2022 (et 17,5 millions après révision du budget). Ridicule ! Quoique, si dès le départ Nantes Métropole avait eu l’intention d’abandonner le projet en route, et si elle ne lui avait pas prudemment adjoint le cofinancement du Jardin extraordinaire, plus de deux millions et demi d’euros en échange de rien du tout, ce serait déjà une jolie escroquerie.

- Un emprunt surprenant

Au 31 décembre 2022, il restait 809.176 euros en caisse. Contre 905.351 au 31 décembre 2021. Le Fonds a donc puisé près de 100.000 euros dans ses réserves. Ah ! mais puisqu’il n’a pas collecté grand chose en 2022, comment a-t-il fait pour verser quand même 400.000 euros en « aides financières » ? Facile : il s’est endetté. Une toute nouvelle « dette sur immobilisations et comptes rattachés » figure au passif du bilan. Son montant : pile 400.000 euros !

Qui donc a pu prêter 400.000 euros à une entité aux perspectives si dégradées ? Inutile de chercher bien loin : c’est Nantes Métropole elle-même ! Cette opération blanche (400.000 euros reçus, 400.000 euros prêtés) obéit sans doute à quelque logique obscure de comptabilité publique. Cependant, sa légalité n’est peut-être pas bien assurée. L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dispose que « aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation ». On verra ce qu’en pense M. le préfet de Loire-Atlantique.

Sven Jelure