Johanna Rolland a annoncé le 15 septembre l’abandon du projet d’Arbre aux Hérons. La bouture cultivée depuis 2004 est mise au rancart. Nous avons déjà souligné la bizarrerie du moment choisi et des surcoûts annoncés. Mais l’épisode laisse aussi en suspens bon nombre d’autres questions plus ou moins cocasses, qui invitent à raisonner par l’absurde. En voici quelques-unes.

À quel moment l’abandon du projet aurait-il dû être annoncé ?

Essai de réponse : Quand l’acier a pris 56 %, c’est-à-dire jamais.

Johanna Rolland, on l’a dit, aurait pu annoncer l’abandon du projet bien avant le 15 septembre. À cette date, elle a excipé de deux raisons : l’obligation de passer des marchés publics ouverts, qui aurait coûté 13 millions d’euros, et l’inflation. Plus précisément, elle a déclaré : « la situation internationale et notamment la guerre en Ukraine a entraîné une augmentation du coût de l’acier de 56 %. Ça plus l’inflation, ça représente une inflation de 15 millions. »

Au 9 juillet 2021, lorsque le projet a été officiellement présenté et évalué à 52,47 millions d’euros, l’acier était coté 1 780 dollars la tonne au NYMEX. Une augmentation de 56 % l’aurait amené à près de 2 777 dollars. Après avoir atteint un pic vers 1 940 dollars la tonne en septembre 2021 (+ 9 %), il était tombé à 975 dollars juste avant la guerre en Ukraine. Après un court rebond en avril-mai, il en était à 800 dollars, soit à peu près autant en euros, le 15 septembre 2022 lors de l’abandon du projet.

D’où cette question « bonus » corollaire : Où donc Johanna Rolland achète-t-elle son acier ? Pas de réponse à ce jour.

En dehors de l’acier, quel aurait été le surcoût dû aux autres fournisseurs ?

Essai de réponse : au moins 14 millions, soit + 26,7 %.

Selon Johanna Rolland, le dérapage du budget de l’Arbre a pour premier coupable le prix de l’acier. La présentation du projet d’Arbre aux Hérons publiée le 9 juillet 2021 indiquait : « il pèse plus de 1 000 tonnes ». Ce n’est pas très précis, et puis l’Arbre ne devait pas contenir que de l’acier mais aussi du bois, du béton, des câblages, etc. Retenons néanmoins 1 000 tonnes d’acier à 1 780 dollars la tonne, soit 1,78 millions de dollars.

Le coût de l’Arbre était alors arrêté à 52,47 millions d’euros. L’acier représentait donc 3,4 % de son coût. Compte tenu de sa baisse intervenue depuis lors, il coûterait aujourd’hui moins de 1 million de dollars – ou à peu près autant en euros. Le prix de l’acier intervient, littéralement, pour moins que rien dans la hausse du coût de l’Arbre, puisqu’il baisse !

Néanmoins, supposons un instant que l’acier, au lieu de baisser, ait gagné les 56 % allégués par Johanna Rolland. Il en serait à 2,78 millions d’euros. Le coût officiel passerait de 52,47 millions d’euros à 53,47 millions d’euros. L’acier en représenterait 5,2 %.

Cela signifie que les 15 millions d’augmentation du budget invoqués par la maire de Nantes seraient imputables aux autres fournisseurs (dont La Machine) à hauteur de 14 millions d’euros. Soit une inflation, hors acier, de 26,7 % par rapport aux 52,47 millions annoncés en juillet 2021.

D’où cette question « bonus » corollaire : Quels fournisseurs augmentent leurs prix de 26,7 % en quatorze mois ? Pas de réponse à ce jour.

Qu’aurait coûté l’entretien de l’Arbre aux Hérons ?

Essai de réponse : 18,2 millions d’euros en onze ans.

Nantes métropole a voté l’an dernier un budget de 0,915 million d’euros pour une rénovation du Carrousel des mondes marinsdix ans après sa mise en service. C’est près de 10 % de son coût de construction. À l’aune de cette dépense, on obtiendrait pour l’Arbre aux Hérons environ 5 millions si l’on se base sur le budget initial, ou près de 8 millions si l’on se base sur la révision de Johanna Rolland.

Mais la comparaison n’est pas judicieuse. Le Carrousel, bien moins exposé aux intempéries que l’Arbre aux hérons, exige forcément moins d’entretien. Bien meilleure est la comparaison avec les treize animaux mécaniques de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, également conçus par François Delarozière et construits par La Machine. Leur entretien occupe trois personnes en permanence depuis onze ans. Hélas, « les soins quotidiens prodigués par les « vétérinaires » des animaux – une équipe d’agents d’entretien de la Ville au service de la place Napoléon – ne suffisent plus » (Le Journal du Pays yonnais, 30 septembre 2022). La ville vient donc de commander – à La Machine, bien sûr – des travaux de rénovation. Coût : 1,3 million d’euros, soit 54 % de ce qu’avait coûté la construction (2,4 millions d’euros).

Si l’on extrapole à l’Arbre aux Hérons, on parvient à 28,3 millions d’euros (54 % de 52,47 millions), ou après inflation à 43,5 millions (54 % du coût révisé par Johanna Rolland). Mais il est vrai que l’Arbre aux Hérons est une structure plus complexe. On pourrait alors raisonner d’après le nombre de machines à entretenir : treize pour La Roche-sur-Yon, plus de trente pour l’Arbre. Soit, à raison de 100.000 euros l’unité, plus de 3 millions d’euros. Prenons la moyenne des deux approches, en nous contentant des 52,47 millions du devis d’origine. Résultat : environ 16 millions d’euros. Auxquels il faut ajouter les vétérinaires des animaux, par principe deux fois plus nombreux à Nantes qu’à La Roche-sur-Yon puisqu’il faut entretenir plus de trente mécaniques au lieu de treize : environ 200.000 euros par an. Soit au total une dépense moyenne annuelle d’environ 1,65 million d’euros pendant onze ans.

D’où cette question « bonus » corollaire : Par quels mécènes Nantes Métropole comptait-elle faire financer 1/3 de cette dépense supplémentaire ? Pas de réponse à ce jour.

Combien de jours par an l’Arbre aux Hérons n’aurait-il pu ouvrir pour cause d’intempéries ?

Essai de réponse : au moins une centaine.

Les promoteurs de l’Arbre aux Hérons avaient invité le public à assister à un démonstration du prototype de héron près des Nefs de l’île de Nantes. Ils y ont vite renoncé : « Hélas, les conditions météorologiques annoncées pour ce samedi 1er octobre, avec notamment de fortes rafales de vent, nous contraignent à reporter ces test à vue et ce moment de partage avec les nantais et le public de La Machine. » Les rafales, selon Météo France, pouvaient atteindre 45 km/h.

Or il s’agissait de tests au sol. On imagine ce qui se passerait à 45 m de hauteur. Quarante-sept jours par an en moyenne (statistiques météo de 1981 à 2010), des rafales d’au moins 57 km/h soufflent à Nantes. On peut sans doute tabler sur une centaine de jours par an pour les rafales d’au moins 45 km/h.

Il faut compter aussi avec les jours de grande chaleur. L’INRS recommande de fermer les entreprises quand la température dépasse 33°C. Le danger peut venir aussi du métal chauffé. Pour éviter les brûlures, Paysage glissé, le toboggan en acier installé de 2017 à 2021 par Tact Architectes et Tangui Robert sur un rempart du château des Ducs de Bretagne, fermait quand la température du métal atteignait 42°, ce qui n’était pas rare. Pourtant, il était tourné vers le Nord. L’Arbre aux Hérons, lui, aurait été entièrement exposé au soleil au Sud et à l’Ouest. Il est probable que son escalier de 173 marches aurait souvent été condamné en été pour éviter des coups de chaleur (avec intervention des pompiers à pied dans les hauteurs).

Enfin, il y a la pluie, plus fréquente que les vents violents et les canicules. Les Nantais y sont résistants, mais il y a des limites. L’Arbre aux Hérons est toujours représenté sous le soleil, mais voyons la réalité en face : les jours de grosses averses, il aurait sans doute été déserté.

Au total, il est difficile de dire combien de jours en moyenne annuelle ces intempéries auraient obligé l’Arbre à fermer (et les visiteurs à repartir déçus), mais cent jours par an paraît un minimum.

D’où cette question « bonus » corollaire : Nantes Métropole comptait-elle prendre en charge le manque à gagner dû à ces jours de fermeture ? Pas de réponse à ce jour.

À quand la réunion publique prévue au pied du prototype de héron est-elle remise ?

Essai de réponse : aux calendes grecques.

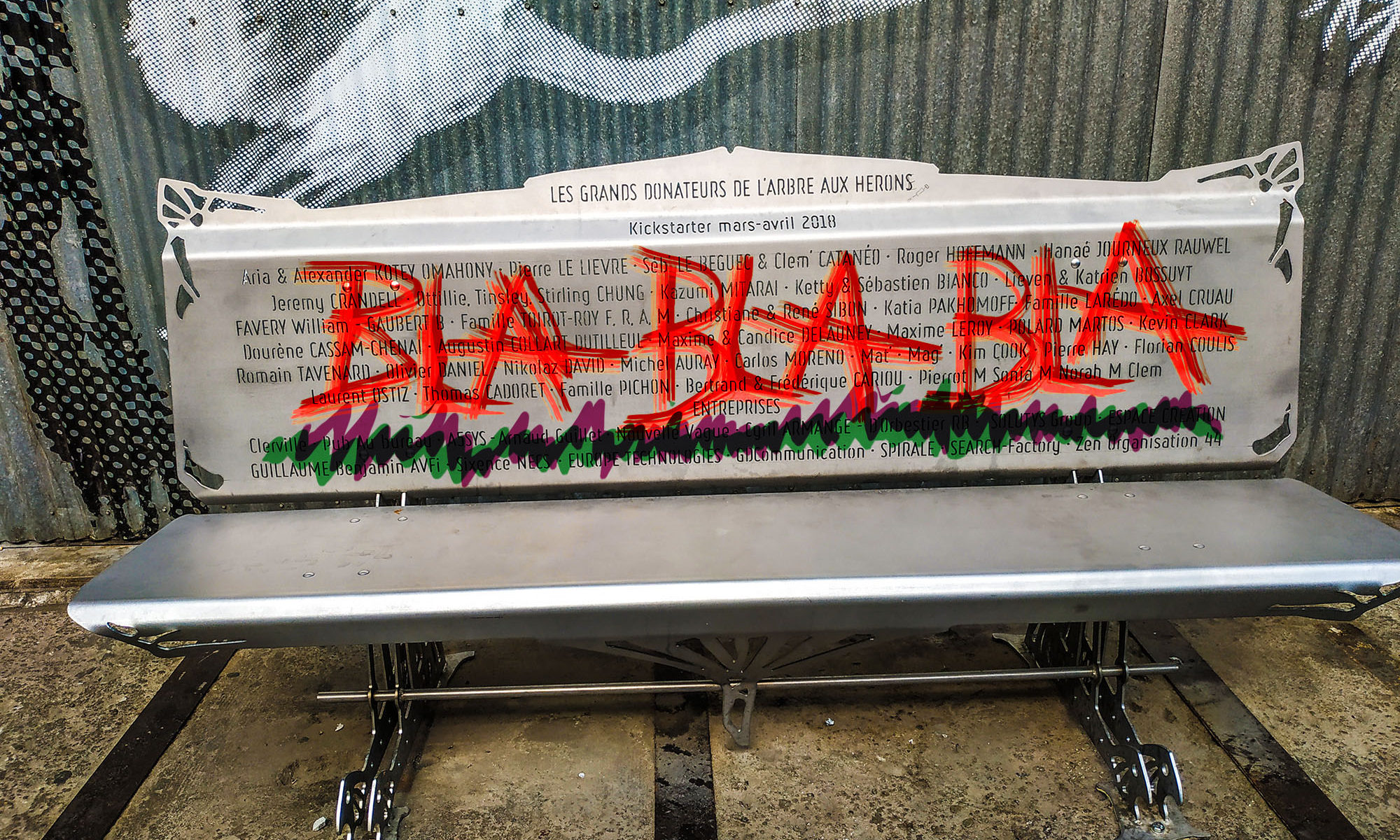

« Ce n’est que partie remise, nous allons prochainement vous donner un nouveau rendez-vous pour ce moment joyeux et haut perché », assuraient François Delarozière, Pierre Orefice et la compagnie La Machine en annonçant que leur démonstration du 1er octobre n’aurait pas lieu pour raison météorologique. Leur communiqué était publié sur le site web du Fonds de dotation de l’Arbre aux Hérons, pourtant créé par Nantes Métropole : de quoi mettre Carine Chesneau et Karine Daniel, président et déléguée générale du Fonds, en porte-à-faux vis-à-vis de Johanna Rolland.

Peut-être les rafales de vent n’étaient-elles qu’un prétexte. Le statut du héron prototype est douteux. Pendant sa construction, il appartenait à La Machine. Puis, après son achèvement sa propriété devait être transférée à Nantes Métropole… en principe le 30 septembre 2021 ! Vu le retard pris par La Machine, il a fallu apporter différents avenants au contrat entre ces trois acteurs. Le départ du prototype, notamment, a été repoussé au 31 août 2022, puis au 31 mars 2023.

Un contrat signé entre Nantes Métropole, La Compagnie La Machine et la SPL Le Voyage à Nantes fixe les conditions du séjour du prototype sur le parc des Chantiers. Le conseil métropolitain des 29 et 30 juin 2022 a validé une modification de ce contrat pour aller jusqu’à fin mars 2023. L’assurance (pour une valeur de 2,88 millions d’euros), le gardiennage et le nettoyage du prototype sont confiés au Voyage à Nantes, c’est-à-dire aux Machines de l’île. En dehors de ces missions, et sauf danger imminent, Le Voyage à Nantes n’a pas le droit d’intervenir sur le héron. Ses mises en mouvement à fins d’essais ou de présentation sont réalisées par La Machine, qui doit assurer sa propre responsabilité civile.

Cependant, « à compter du 1er octobre 2021, aucune mise en mouvement du Grand Héron ne pourra avoir lieu sans autorisation/validation préalable de son propriétaire, Nantes Métropole ». Il est même prévu que « toute autorisation de ce type et toute mise en mouvement et/ou intervention de La Machine sur le Grand Héron devra, a minima, être actée par écrit (y compris par mail). Ces autorisations devront indiquer la ou les date(s) ainsi que les horaires pendant lesquels La Machine aura à accéder au Grand Héron. » La Machine n’a même pas le droit de communiquer à propos du prototype, sauf pour dire où il se trouve. La confiance règne !

Ces signes de suspicion donnent à penser que, à fin juin dernier, si l’interruption volontaire de héron n’était pas encore arrêtée, les choses n’allaient pas au mieux entre Nantes Métropole et La Machine. Et l’on imagine mal que Nantes Métropole ait accepté la démonstration prévue le 1er octobre, ouvertement destinée à critiquer sa décision d’abandonner le projet. Le « moment joyeux et haut perché » ne devrait donc pas avoir lieu.

D’où cette question « bonus » corollaire : Se pourrait-il qu’une négociation en coulisse, assortie de quelques arguments sonnants et trébuchants, apporte un apaisement ? Pas de réponse à ce jour.

Sven Jelure