Les signaux négatifs s’accumulent au-dessus des Machines de l’île. Après avoir fonctionné tant bien que mal pendant dix-sept ans grâce à l’argent public, elles atteignent un stade critique. Leurs nouvelles dirigeantes devront déployer beaucoup de talent pour rétablir la situation dont elles héritent. Ou bien refiler le bébé à quelqu’un d’autre ?

Ce qu’on retiendra par-dessus tout dans les trois pleines pages d’entretien offertes à Jean Blaise par Presse Océan (23 décembre 2024) comme un cadeau de départ en retraite, ce n’est pas la tartinade d’autosatisfaction, ni les petits arrangements avec la vérité, ni l’annonce du déménagement à Paris (« Nantes c’est fini »), non, l’information remarquable, c’est la totale absence des Machines de l’île.

Soyons justes : de Nantes Tourisme et du château des ducs de Bretagne, Jean Blaise ne dit rien non plus, alors que la société publique locale (SPL) Le Voyage à Nantes englobe l’événement éponyme mais aussi l’office de tourisme, le château, Estuaire et les Machines de l’île. L’ex-manitou du tourisme nantais expédie cet ensemble en une demi-phrase, « J’ai créé la structure Voyage à Nantes en 2010 »(1), comme s’il ne s’était intéressé en réalité, depuis lors, qu’à « son » événement estival. Mais pour les Machines de l’île spécifiquement, il aggrave cette absence par un jugement définitif sur l’Arbre aux Hérons : « J’ai toujours été contre et je n’ai d’ailleurs jamais voulu le gérer. Je suis contre tout ce qui est parc d’attraction comme le Puy du fou et l’Arbre, c’était vraiment un parc. »

Si cet Arbre resté virtuel était « vraiment » un parc, que dire des Machines bien réelles, alors ? Dès leur ouverture en 2007, l’Arbre était à leur programme, tout comme le Carrousel ouvert en 2012. Mieux : il y demeure présent aujourd’hui, dix-sept ans plus tard, sous forme d’une branche prototype. Jean Blaise a néanmoins surmonté son aversion pour « tout ce qui est parc d’attraction » afin de prendre quand même la direction générale d’un Voyage à Nantes incluant les Machines. Il a ensuite laissé son subordonné Pierre Orefice, leur directeur salarié, co-concepteur de l’Arbre à ses moments perdus, s’activer pendant une douzaine d’années au service de celui-ci(2). Comment un tel attelage aurait-il pu produire de bons résultats ?

La fausse route de Jean-Marc Ayrault

Avec ces deux-là, Jean-Marc Ayrault a commis une double erreur de casting. À l’erreur stratégique qu’il avait commise en décidant de créer les Machines de l’île malgré l’avis des experts, il a ajouté des fautes de management. Il a placé à la tête des Machines un directeur trop impliqué personnellement dans l’achat de leurs attractions et trop proche de leur fournisseur quasi exclusif. Puis il a placé au-dessus de ce directeur un supérieur hostile au concept lui-même – et médiocre gestionnaire qui plus est, comme venait de le révéler un rapport de la chambre régionale des comptes. Comment pouvait-il espérer que ça allait bien marcher ?

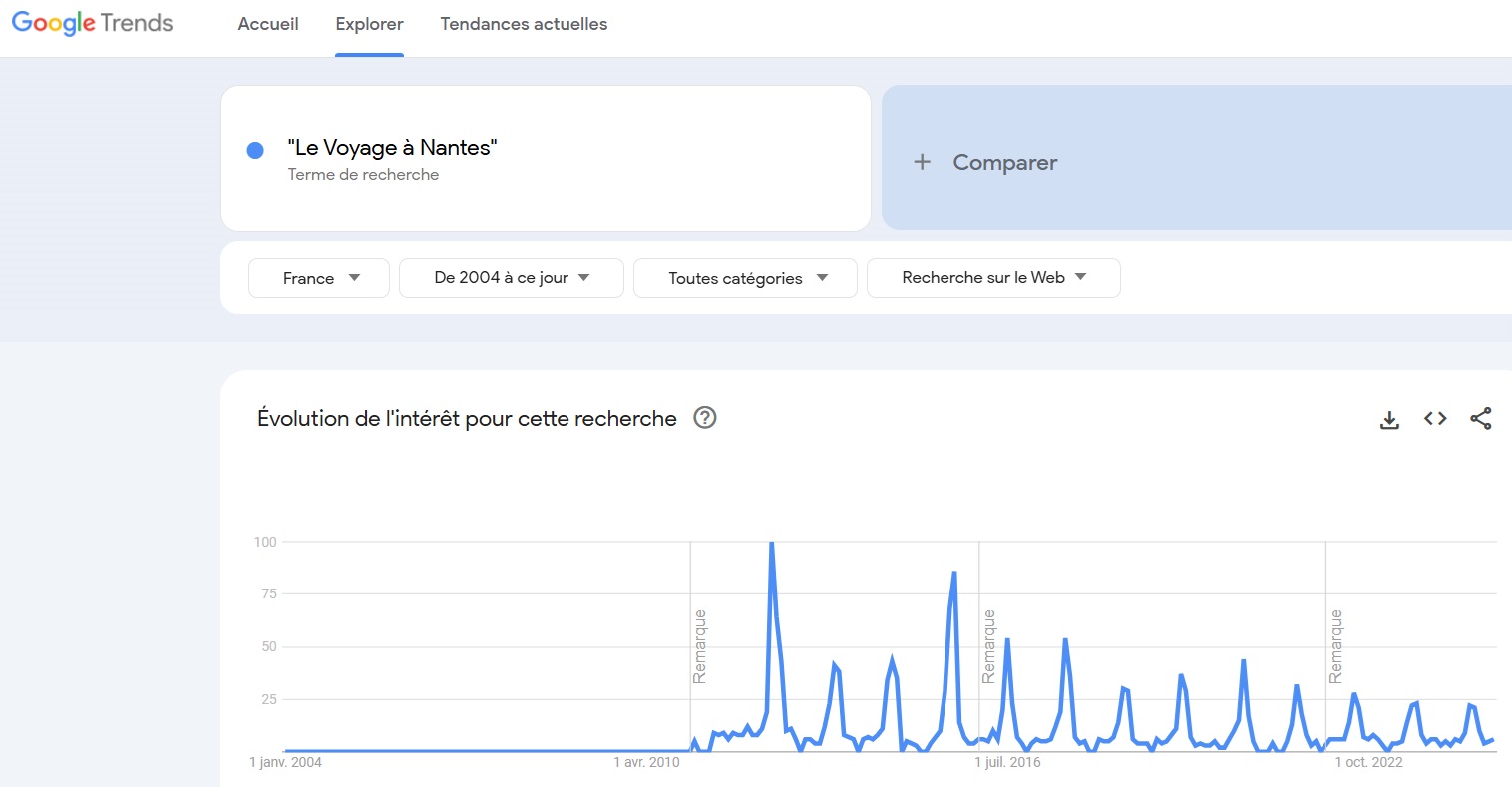

Quoique portées par l’essor du tourisme dans le monde entier (les recettes du secteur sont passées en France de 35,7 milliards d’euros en 2000 à 53,7 milliards d’euros en 2017), les Machines de l’île n’ont jamais atteint l’équilibre d’exploitation initialement espéré à partir de 2009. Et elles sont subitement devenues un boulet en 2020 et 2021 quand l’épidémie de covid-19 les a privées de clients : l’industrie touristique expose à de gros aléas. Même en période favorable, Nantes Métropole continue de déverser sur elles des millions d’euros de subventions chaque année. On comprend que Jean Blaise, qui tient à cultiver une belle tête de vainqueur, préfère, à l’heure du bilan, se désolidariser de cet équipement dont il était pourtant le patron. Quant à Johanna Rolland, elle semble ne jamais s’être interrogée sur la stratégie touristique de Jean-Marc Ayrault, au point de poursuivre le fantasme de l’Arbre aux Hérons pendant des années.

Mais cette double carence a eu des conséquences. Grâce à la croissance organique du tourisme et aux perfusions financières de la métropole, Pierre Orefice a poursuivi pendant quinze ans une exploitation plutôt routinière des Machines(3). Leur situation s’est dégradée, avec une accélération ces dernières années. « Le déficit structurel des Machines s’explique par un « effet ciseau », révèle le rapport annuel 2023 de Nantes Métropole : les recettes propres (insuffisante progression de la marge brute et du chiffre d’affaires billetterie) et les financements publics ne couvrent pas l’augmentation des charges incompressibles et de la masse salariale directe. » La situation semble devenue inextricable. Les Machines de l’île plombent l’ensemble de la SPL Le Voyage à Nantes, obligeant Nantes Métropole à les sur-subventionner dans des conditions juridiquement contestables.

Le même sort que l’Arbre aux Hérons ?

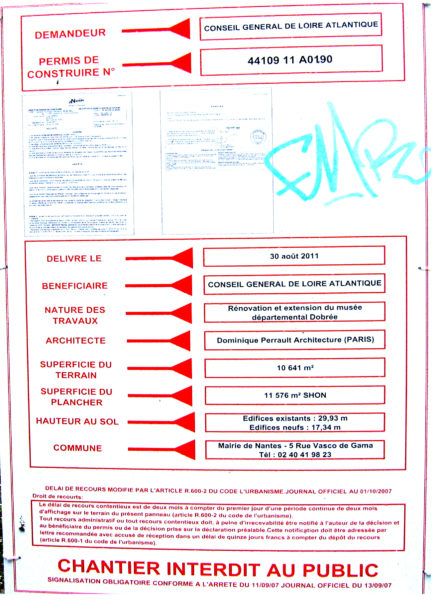

De leur côté, les recettes sont fragiles. Tous les parcs d’attraction s’attachent à faire évoluer leur offre régulièrement pour inciter les visiteurs à revenir. Après l’ouverture du Carrousel des mondes marins en 2012, le renouvellement de la Galerie des Machines a été assuré par des engins (Paresseux, Caméléon, etc.) destinés à l’Arbre aux Hérons. « Ne pas faire l’Arbre aux Hérons casserait complètement la dynamique des Machines », avertissait Pierre Orefice dès 2013. On y est : Johanna Rolland et Fabrice Roussel ont brusquement mis fin à ce projet. Les perspectives de renouvellement ont disparu d’un coup. Et l’on doute que le malheureux Héron qui rouille sur l’esplanade des Riveurs puisse apporter un secours significatif. François Delarozière, en difficulté à Toulouse avec La Halle de la Machine, ne demanderait probablement qu’à construire une nouvelle attraction au coût stratosphérique, mais l’expérience de l’Arbre aux Hérons et l’évolution de la jurisprudence sur les achats publics d’œuvres d’art obligent Nantes Métropole à marcher sur des œufs.

Par ailleurs, les équipements vieillissent. Les pannes de l’Éléphant ont entraîné l’annulation de 79 voyages en 2023. Les travaux des nouvelles lignes de tramway et du pont Anne-de-Bretagne permettront sans doute de soutenir les Machines au nom de l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation, mais cela n’aura qu’un temps.

Or un nouvel obstacle va bientôt se dresser : le contrat de délégation de service public (DSP) portant sur l’exploitation des Machines par Le Voyage à Nantes prend fin au 31 décembre 2025. Les Machines ont été incapables de le respecter. Il prévoyait qu’elles emploieraient 94 personnes ETP en 2023 ; leur effectif a été en réalité de 121 ETP, pour une masse salariale directe accrue de presque 9 % en un an. Il prévoyait 707 000 visiteurs en 2023, elles n’ont vendu que 670 000 billets. On imagine mal Johanna Rolland le renouveler dans les conditions actuelles à trois mois d’une élection municipale !

Sophie Lévy et Hélène Madec, nouvelles patronnes du Voyage à Nantes et des Machines de l’île, sont priées d’accomplir un miracle en vitesse. Sinon, il ne restera plus aux Machines de l’île qu’à mettre la clé sous la porte(4). À moins… à moins qu’un acteur privé plus doué pour gérer les attractions touristiques n’arrive en chevalier blanc. On est prêt à parier que Merlin Entertainments a déjà des idées sur la question.

Sven Jelure

(1) Inexact, en plus : Le Voyage à Nantes résulte de la transformation d’une société d’économie mixte préexistante, Nantes Culture et Patrimoine, le 18 janvier 2011.

(2) L’Arbre aux Hérons était par exemple qualifié de « projet majeur des Machines de l’île » par le dossier de presse 2019 de celles-ci. Jean Blaise n’a pris position contre le projet qu’après son abandon par Johanna Rolland.

(3) La seule innovation notable, Nantes Maker Campus, ne représente, sept ans après sa création, que 0,5 % des entrées annuelles.

(4) En cas de malheur, Hélène Madec est déjà parée : elle n’est pas seulement directrice des Machines de l’île mais aussi directrice du développement touristique du Voyage à Nantes.